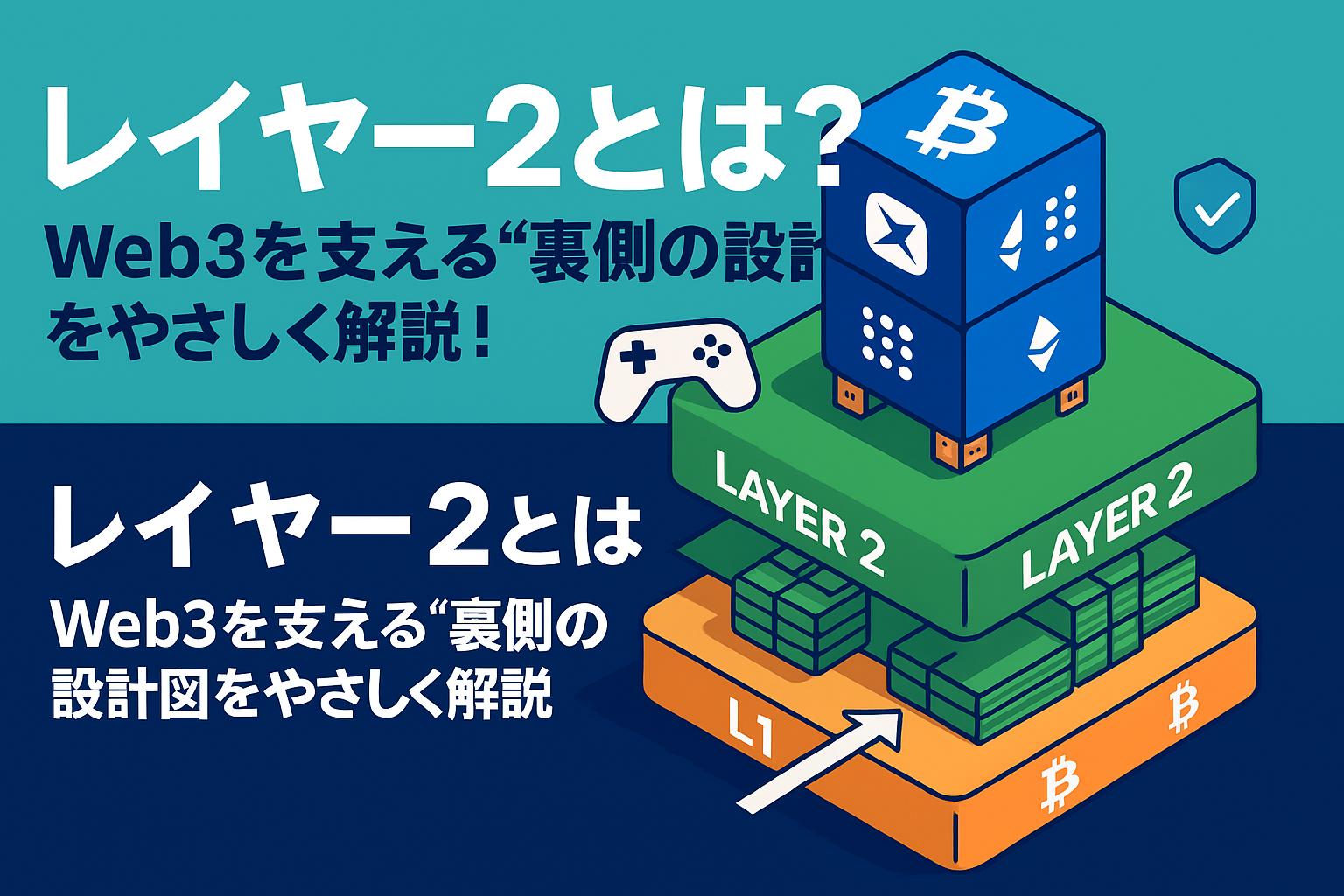

- ブロックチェーンのレイヤー1・レイヤー2の違いと関係性

- L2(Arbitrum / Optimismなど)が登場した理由とその仕組み

- Web3アプリの裏側で動くインフラ構造を図解で視覚的に理解

仮想通貨やブロックチェーンの世界では、「レイヤー1」「レイヤー2」という言葉をよく耳にします。

でも、「そもそもレイヤーって何?なんでそんな構造になってるの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ここではまず、「レイヤー」という概念がどういう意味を持ち、なぜWeb3やブロックチェーンの基盤として使われているのかを解説します。

「レイヤー」とは直訳すると「層」です。

つまり、技術的な役割や機能を層状に分けて構成しているという意味になります。

これは、インターネットの仕組みや建築の設計図にも似た考え方で、それぞれの層が独立しながら連携し、全体を構築しています。

ブロックチェーンにおけるレイヤー構造も、ネットワークの基本的な処理を担う「レイヤー1」、その上に拡張機能や高速処理を提供する「レイヤー2」といった役割分担に基づいて設計されています。

この仕組みによって、システム全体の効率性と柔軟性が大きく向上しているのです。

たとえば、ビットコインやイーサリアムのようなレイヤー1は、分散化とセキュリティを優先しているため、処理速度が遅くなりがちです。

そこで、その処理負荷を分担するために生まれたのが「レイヤー2」なのです。

レイヤー構造を理解することは、仮想通貨やWeb3の世界を深く理解する第一歩になります。

次の章では、それぞれのレイヤーがどのような役割を持っているのかをさらに詳しく見ていきましょう。

レイヤー1とは?ブロックチェーンの土台

Web3の世界で「レイヤー1」と呼ばれるのは、ブロックチェーンそのものの基盤となる部分を指します。

言い換えれば、データの記録や取引の検証など、ブロックチェーンが持つ本来の機能を直接提供する「本線のネットワーク」がレイヤー1です。

ビットコインやイーサリアム、ソラナ、アバランチなどが代表的なレイヤー1のブロックチェーンです。

レイヤー1は、ブロックチェーンの「分散性」「透明性」「セキュリティ」といった三大特徴を守るために、慎重に設計されています。

そのため、取引の確定(ファイナリティ)には時間がかかることもあり、スケーラビリティ(処理能力)に課題があるとされています。

たとえば、ビットコインは1秒間に7件前後、イーサリアムは約30件程度の処理能力にとどまります。

これはクレジットカード会社の数千件/秒に比べると、明らかに処理能力が不足しています。

しかしこの遅さの裏には、誰でもノードとして参加でき、中央管理者が存在しないという強い分散性があるためです。

スピードを犠牲にしてでも守られている価値がある、ということなのです。

レイヤー1の例としては以下のようなものがあります:

- Bitcoin(BTC):価値の保存・送金に特化したシンプルなブロックチェーン

- Ethereum(ETH):スマートコントラクトやDeFiの中心的な基盤

- Solana(SOL):高速処理と安価な手数料を特徴とする新興チェーン

つまり、レイヤー1とは「Web3の地面」のようなもので、その上にアプリや新しい技術が築かれていくのです。

次章では、レイヤー1の課題を解決するために登場した「レイヤー2」の仕組みについて解説していきます。

レイヤー2とは?スケーラビリティ問題を解決する救世主

レイヤー2(Layer 2)とは、レイヤー1のブロックチェーンの処理能力を補完・強化するための技術です。

たとえばイーサリアムなどの人気ブロックチェーンは利用者が多くなるほど混雑し、手数料が高騰しやすくなります。

そこで登場したのが「トランザクション(取引)を一時的に別の場所で処理してから、まとめて本体(レイヤー1)に送る」という考え方です。

この処理を担うのがレイヤー2です。

レイヤー2は、スケーラビリティ=拡張性を高めるために構築され、多くの取引を高速かつ低コストで処理できるようになります。

その結果、ユーザーはより快適にDAppsやDeFiを利用できるようになり、Web3の実用性が大きく向上しました。

現在、代表的なレイヤー2プロジェクトには以下のようなものがあります:

- Arbitrum:イーサリアム互換のL2で、多くのDeFiプロジェクトに採用

- Optimism:ローリングアップという技術で高速化を実現

- zkSync:ゼロ知識証明に基づき、より高いセキュリティと匿名性を確保

技術的には、主に以下の2つの仕組みが使われています:

- Optimistic Rollups:正しい前提で一括処理し、問題があった場合だけ検証

- Zero-Knowledge Rollups(zkRollups):暗号学的な証明に基づき安全に圧縮送信

どちらも共通しているのは、「取引の重さをL1から引き離す」というアプローチです。

こうしたL2の存在により、イーサリアムは1秒あたりの処理能力が数十倍にも拡張可能になり、手数料も大幅に軽減されています。

さらに、L2は環境負荷も軽減できるため、持続可能なブロックチェーン社会の構築にも貢献しています。

次の章では、L1とL2の違いをもっと分かりやすく整理してみましょう。

図で見る!レイヤー1とレイヤー2の違い

ここでは、レイヤー1とレイヤー2の違いを視覚的に理解できるよう、図を用いて解説します。

これまでの説明を読んで「なんとなくわかったけど、まだイメージがつかみにくい…」という方も安心してください。

以下の図では、Web3におけるレイヤー構造を、道路と車の関係にたとえて整理しています。

図の挿入場所:(ここに画像を貼り付けてください)

→ 後ほど「PNG形式の図」を提供し、URL形式でも保存可能にします。

図の解説:

- レイヤー1:高速道路のように本線で取引を直接記録。安全性は高いが、混雑しやすく手数料が高騰する。

- レイヤー2:その本線の“上”を走る特急バスや専用道路のような存在。仮の処理をして、まとめて本線に合流する。

イメージとしては以下のようになります:

| 項目 | レイヤー1 | レイヤー2 |

|---|---|---|

| 役割 | データの本記録 | 取引の処理と圧縮 |

| 速度 | 遅め(混雑) | 速い(処理集中) |

| 手数料 | 高め | 安い |

| 代表例 | Ethereum、Bitcoin | Arbitrum、Optimism、zkSync |

このように、レイヤー2はブロックチェーンの“混雑解消”と“スピードアップ”を目的とした補助層です。

開発者にとっても、ユーザーにとっても、非常に重要なテクノロジーとなっています。

次の章では、実際にレイヤー2で活用されている有名プロジェクトやコインをご紹介します。

主要レイヤー2プロジェクトと対応するL1

レイヤー2はそれ単体で存在するのではなく、レイヤー1(L1)と連携して動作する補完的な存在です。

ここでは、代表的なレイヤー1チェーンに対して、どのようなレイヤー2プロジェクトが存在しているかを一覧で紹介します。

| レイヤー1 | 主なレイヤー2プロジェクト | 特徴 |

|---|---|---|

| Ethereum | Arbitrum Optimism zkSync StarkNet Polygon(PoS) |

|

| Bitcoin | Lightning Network | 即時送金を可能にするマイクロペイメントネットワーク |

| Solana | まだL2構造は未成熟 | 高速・低手数料のL1として自己完結型 |

| Polkadot | Moonbeam Acala |

スマートコントラクト実行用のパラチェーン |

| Avalanche | Subnets | アプリごとの独立チェーンでスケーラビリティを確保 |

特にイーサリアム上のレイヤー2プロジェクトは開発・資金流入ともに非常に活発です。

ユーザー数、TVL(預け入れ資産額)ともにArbitrumやOptimismが先行しており、zk系(zkSyncやStarkNet)は今後の成長が注目されています。

また、Polygonは“L2”とは言い切れない側面(独立したPoSチェーン)があるものの、イーサリアムの混雑解消の役割を果たす重要プロジェクトの1つとして位置づけられています。

このように、レイヤー2はL1との「セット」で考えることで、全体のネットワーク設計がより明確に見えてきます。

次の章では、こうしたL2を実際に「使ってみたい!」という方に向けて、ウォレットや取引所の準備方法を紹介します。

レイヤー2に触れるには?おすすめウォレット・取引所

ここまで読んで、「レイヤー2、実際に触ってみたい!」と思った方も多いのではないでしょうか。

実際にレイヤー2を体験するのは、意外とカンタンです。

仮想通貨ウォレット+対応取引所があれば、すぐに始められます。

まず、レイヤー2を使うには下記のような準備が必要です。

- ウォレットの準備(例:MetaMask)

- 対応ネットワークの追加(例:ArbitrumやOptimism)

- 仮想通貨(ETHなど)の入金

以下、順を追って解説します。

① ウォレットはMetaMaskでOK!

もっともメジャーなウォレットは MetaMask です。

MetaMaskは、Google Chrome拡張機能やスマホアプリとしても利用可能で、レイヤー2との互換性も抜群です。

インストール後、レイヤー2のネットワーク(例:Arbitrum、Optimismなど)を追加するだけで利用できます。

② 取引所でETHを購入して送金

レイヤー2の多くはETHベースなので、まずはETHを購入しましょう。

日本円でETHを購入できるおすすめ取引所は以下の通りです:

購入後は、MetaMaskのアドレスへ送金します。

③ L2上でのDAppsやブリッジ体験も

ETHをL2ネットワークにブリッジ(移動)するには、各プロジェクトの公式ブリッジを使います。

- Arbitrum Bridge:https://bridge.arbitrum.io/

- Optimism Gateway:https://app.optimism.io/bridge

送金が完了すれば、L2上でDeFiやNFT、ゲームアプリなど様々なDAppsにアクセスできます。

手数料の安さ・動作の軽さに驚くはずです。

「難しそう」と思っていたL2は、実は数クリックで始められます。

ぜひこの機会に、未来のWeb3のインフラを自分の手で体験してみましょう。

👉 bitFlyerでETHを購入する

👉 MetaMaskをダウンロードする

まとめ:レイヤー構造を知るとWeb3がもっと面白くなる!

ここまで、レイヤー1とレイヤー2の違いから、それぞれの役割、主要プロジェクト、実際の使い方までを解説してきました。

少しでも「Web3の仕組みが見えてきた」と感じていただけたなら、とてもうれしいです。

これからWeb3のサービスやアプリに触れていく上で、レイヤー構造の理解は“インフラを知る力”になります。

たとえば、「なぜ手数料が高い?」「このネットワークは速いのに、なぜ不安定?」といった疑問も、L1とL2の関係性を理解していれば納得できるでしょう。

また、レイヤー2の登場により、ブロックチェーンの用途は決済だけでなく、ゲーム・NFT・SNS・AIなど多様な分野へと広がりつつあります。

「わかる」だけでなく「使える」ことが、これからのWeb3時代のリテラシーです。

MetaMaskをセットし、少額のETHでDAppsに触れるだけでも、新しいインターネットの未来を体感できるでしょう。

あなたの第一歩が、未来のブロックチェーン社会への扉を開くことを願っています。

最後に、実際に触れてみたい方はこちらもチェック:

ブロックチェーン階層構造:図で理解するL1とL2の全体像

以下の図は、記事で解説してきたブロックチェーンの階層構造(Layer 1 / Layer 2 / Application Layer)を視覚的にまとめたものです。

この図では、レイヤー1が「信頼と記録」の基盤となり、その上にレイヤー2が「高速・低コストの処理層」として機能していることが示されています。

そして、その2つの技術レイヤーを活かして構築されているのが、NFTゲームやDeFiなどのWeb3アプリケーションです。

複雑に思えるブロックチェーンの仕組みも、こうして階層に分けて捉えることで、どの技術がどこで、何を支えているのかが直感的に理解できます。

これからWeb3の世界に触れるあなたにとって、この構造を「言葉で理解し、図で再確認する」ことが、技術の本質をつかむ第一歩になるはずです。

図はクリックで拡大できますので、保存していつでも見返せるようにしておくのもおすすめです。

- レイヤー1は記録とセキュリティの土台

- レイヤー2は高速・低コストな処理担当

- EthereumやBitcoinがL1の代表例

- ArbitrumやOptimismはL2の代表例

- アプリはL2を活用してL1に書き込む

- 構造を理解するとWeb3が身近になる

- ブロックチェーンの全体像を図で把握

- ネットワーク選びの理由が見えてくる

コメント